軌道電子が電離されて空席ができると、特性X線が放出されるという風に解説してきました。

しかし、「必ず特性X線が放出されるか」というと、実は違います。

ここで問題になってくるのが、オージェ効果といい特性X線の放出と競合(どちらかが起こるという意味)しています。

オージェ効果を理解することで、今後説明予定の放射線と物質の相互作用の部分でイメージがつきやすくなったり、診療放射線技師国家試験や第一種取扱主任者などの問題にも対応しやすくなります。

オージェ効果

オージェ効果は、軌道電子が電離などで軌道に空席ができた際に発生します。これは特性X線と同じ過程で発生することを示していて、いつもオージェ効果は特性X線の発生と競合します。

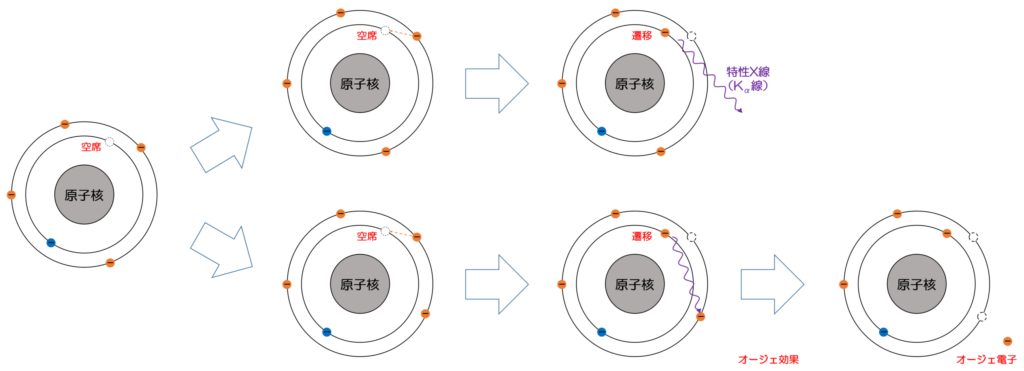

図1のようにK軌道に空席ができたとき、L殻の軌道電子がK殻に遷移し電磁波が発生します。この電磁波が原子の外にそのまま放出されればKα線として観測されます(図1上)。しかし、放出された電磁波が原子の外に出ず、軌道電子に衝突し電離することがあります(図1下)これを オージェ効果 と呼びます。オージェ効果により放出された軌道電子を特別に オージェ電子 といいます。

図1 特性X線の発生(上)とオージェ効果(下)

特性X線として原子の外に放出されやすい、またはオージェ電子が放出されやすいかは、対象となる原子で決まっています。特性X線として放出されやすい場合を蛍光収率、オージェ電子として放出されやすい場合はオージェ収率といいます。

蛍光収率をωとすると、オージェ収率は以下のように表されます。

$$ (1-ω) $$

収率は確率であるため、1からマイナスするというのは「100%から引いている」という風に解釈できます。蛍光収率が95%なら、オージェ収率は5%みたいな感じです。

また、K殻蛍光収率\(ω_{k}\) は以下のように表されます。

$$ ω_k=\frac{1}{1+(33.6/Z)^{3.5}} $$

つまり、原子番号が高いほど蛍光収率は大きくなります。

まとめ

- オージェ効果は特性X線の発生と競合します。

- オージェ電子が収集される割合をオージェ収率、特性X線が収集される割合を蛍光収率といいます。

- 蛍光収率は原子番号が高くなるほど、大きな値を示すといわれています。

今回で特性X線とオージェ効果が終わりかなと思っています。「診療放射線技師国家試験と第一種放射線取扱主任者向けの演習問題」も作れたらいいなと個人的に思っています。