X線は、ヴィルヘルム・レントゲンによって発見された 電磁波 です。

最初に発見されてから100年ほどしか経っていませんが、医療現場(レントゲン検査など)をはじめ様々な分野で利用されています。

X線は特性X線と連続X線(制動X線)と呼ばれるものにわかれ、それぞれ発生方法が異なります。

X線とは?

X線は、1895年11月にヴィルヘルム・レントゲンによって発見されました。

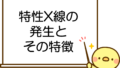

X線は電磁波の仲間 なので、私たちが日常で使用している電子レンジの赤外線や、携帯電話の電波などと同じ部類になります(図1)。

図1 電磁波の分類

電磁波はエネルギーの強さで分類されます。

X線の発生

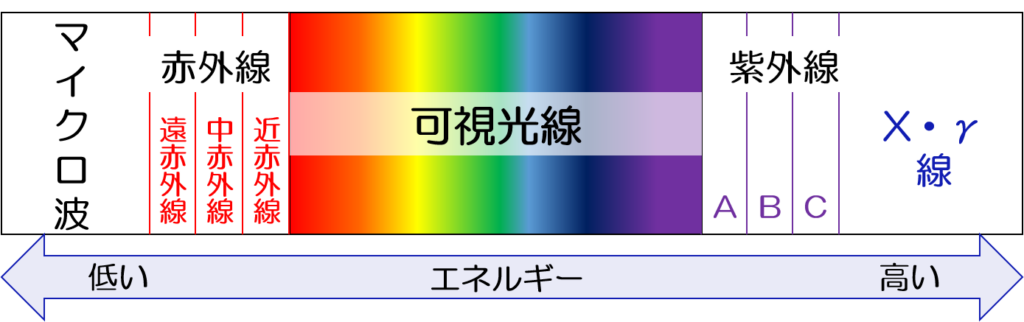

レントゲン検査などで使用されるX線管(X線の発生する場所)は以下の図のように、陰極のフィラメント と 陽極のターゲット から構成されています(図2)。

図2 X線管の構造

X線の発生には、以下の作用が関わってきます。

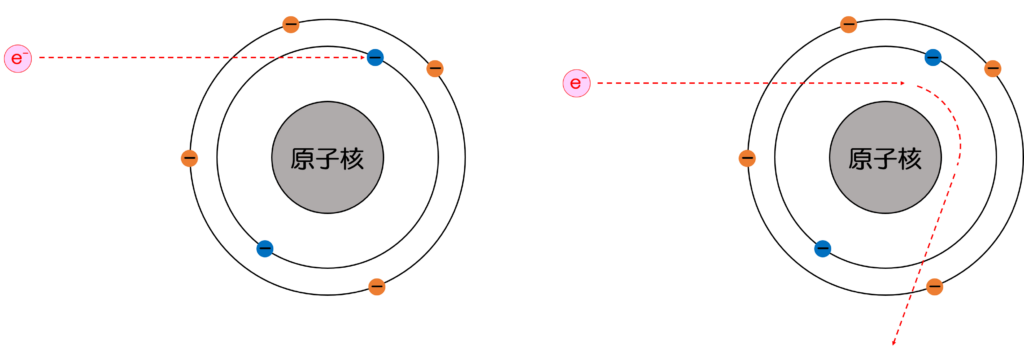

① 陰極から発生した電子がターゲットに衝突した際、ターゲットを構成する原子の

軌道電子に衝突する(図3左)。

② 陰極から発生した電子がターゲットを構成する原子を通過する際、

クーロン力(電気の力)により曲げられる(図3右)。

図3 ターゲット原子に衝突した際の電子の動き

電子がターゲットで起こす反応の違いにより、特性X線と連続X線の2種類に分かれます。

特性X線の発生原理

特性X線は、以下の流れで発生します。

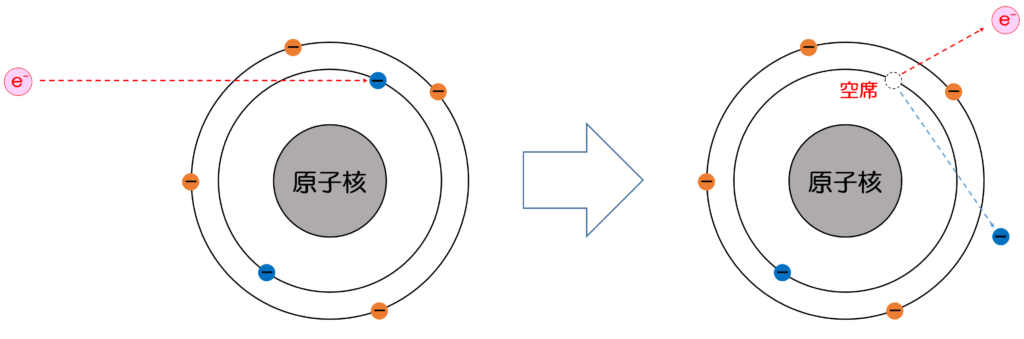

ターゲット原子に入射した電子が、原子を構成する軌道電子に衝突する。

これにより、衝突された軌道電子は原子の外に飛ばされる(図4)。

軌道電子が外からの力(今回は電子の衝突)によって、吹き飛ばされることを 電離 と呼びます。

図4 入射電子による原子の電離

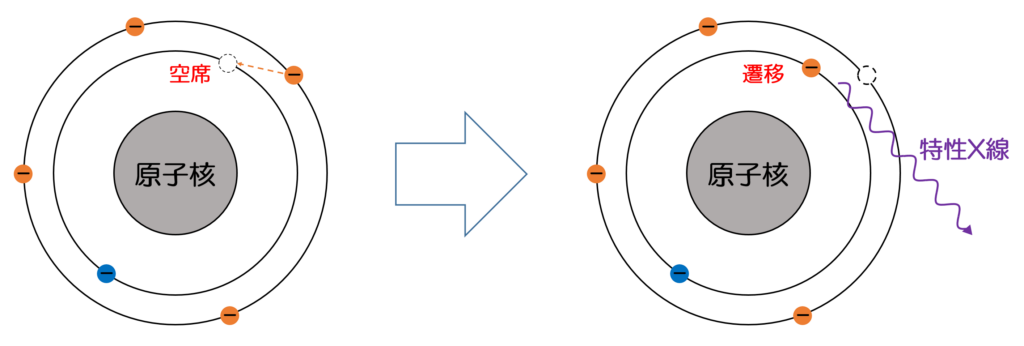

電離が起こると、吹き飛ばされた軌道電子の場所は 空席 になる。

上の軌道にいる電子が、空席を埋めるように 遷移(移動)します(図5)。

軌道電子が内側の空席に遷移した時に、エネルギーを電磁波の形で放出 します(図5右)。

このときに発生する電磁波を 特性X線 と呼びます。

図5 特性X線の発生

「なぜ電磁波の形でエネルギーを放出するのか」については、別の記事で解説します。

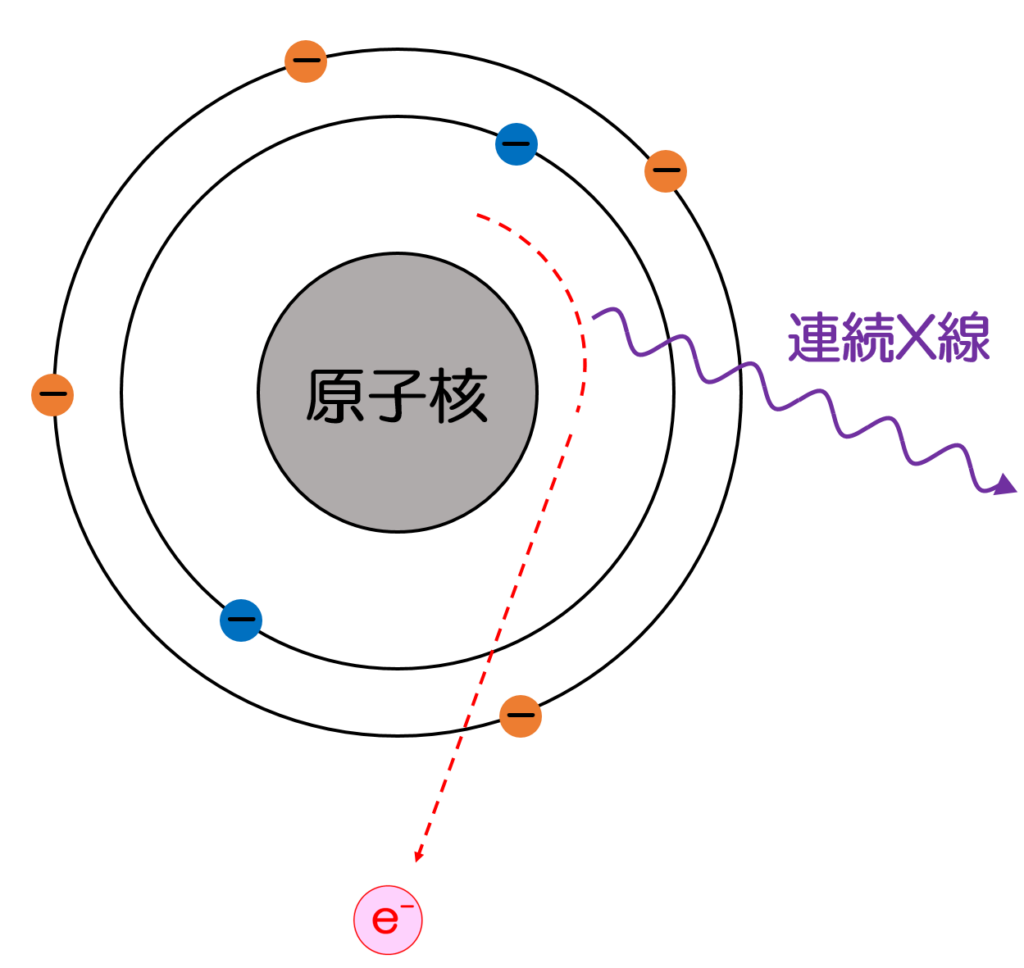

連続X線の発生原理

連続X線は 制動X線 とも呼ばれ、以下の流れで発生します。

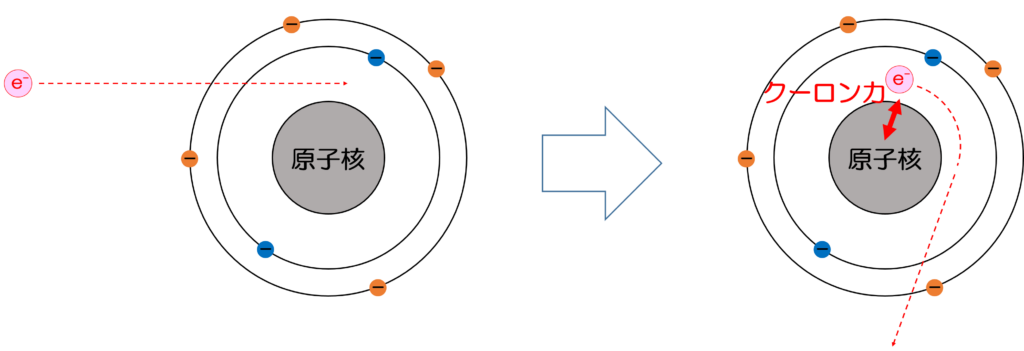

ターゲット原子に入射した電子が、真っ直ぐ進もうとする(図6左)。

電子はマイナス、原子核はプラスの電荷をもっているため、電子はまっすぐ進めず原子核の方へ引かれて曲げられてしまう。(図6右)。

このとき働く電気的な力を クーロン力(同じ電荷同士では斥力、異なる電荷同士では引力が働く) といいます。

図6 入射電子に働くクーロン力

電子と原子核にクーロン力が働いた結果、電子には制動力がかかり、持っていたエネルギーを捨てて曲げられます。

この時、捨てたエネルギーを電磁波の形で放出 します(図7)。

このときに発生する電磁波を 連続X線(または制動X線) と呼びます。

図7 連続X線の発生

「原子核がプラスの電荷をもつ理由」、「電子の曲げられる大きさ」、「クーロン力」については、別の記事で解説します。

まとめ

- X線は電磁波に分類されます。

- X線は発生方法の違いにより、特性X線と連続X線(制動X線)にわけられます。

今回は特性X線と連続X線の発生方法の違いを解説しましたが、説明が不十分な箇所が多いため、次回以降の記事でもう少し深く説明します。

まずは、X線が発生するイメージを掴んでもらえればいいと思います。