以前の記事(「X線の種類と発生方法」)で、連続X線は入射電子がクーロン力で曲げられることにより引き起こされることを説明しました。

今回は連続X線について、少し踏み込んで説明していきます。

原子の構造

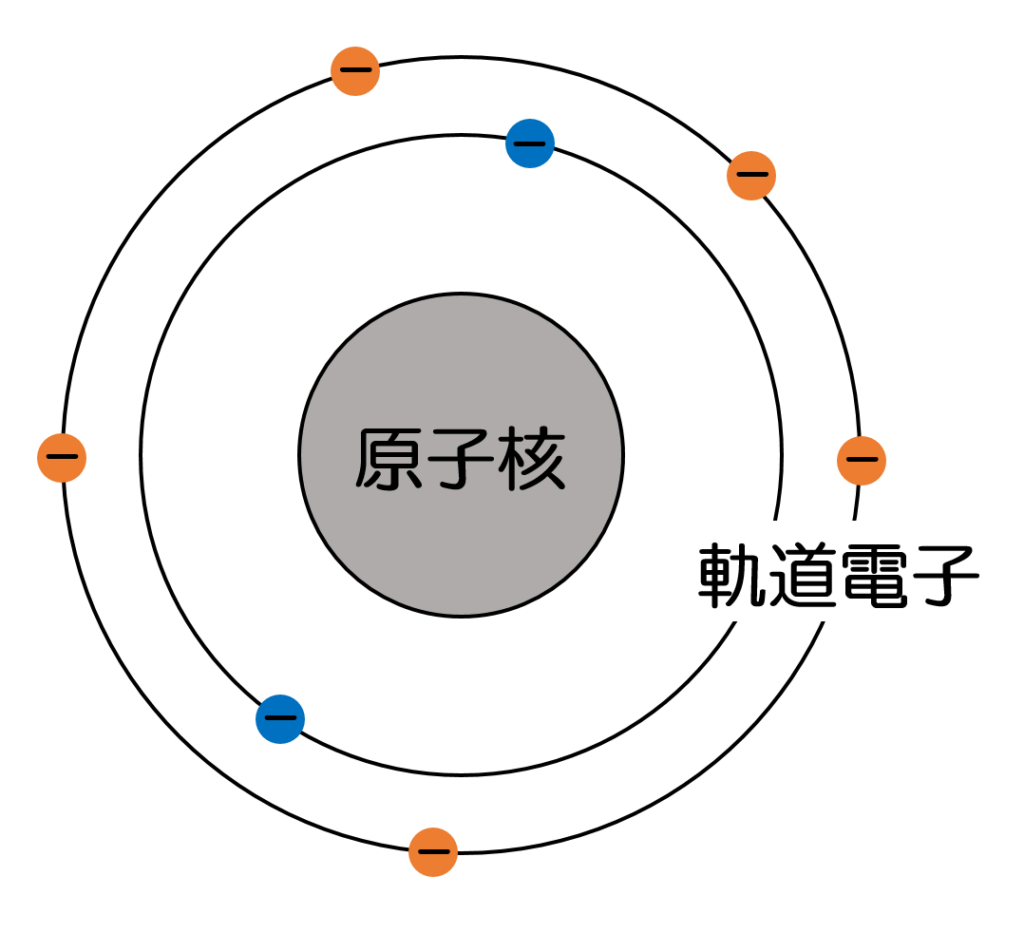

原子の定義は、物質をこれ以上分割できない最小単位です。

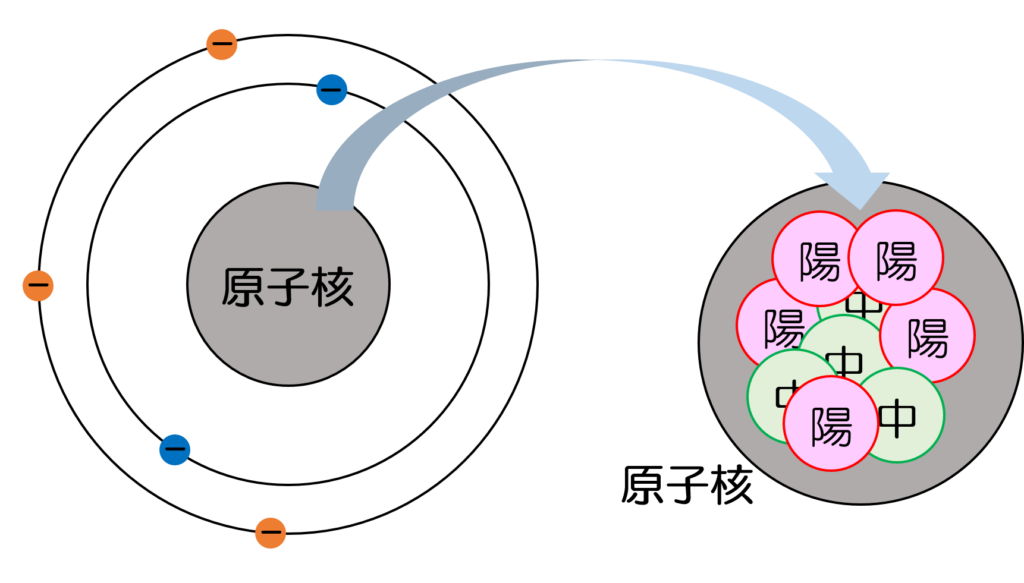

原子は原子核を中心に、その周りを軌道電子が周っている構造となっています(図1)。

図1 原子の構造

原子核は、プラスの電荷をもった陽子と電荷をもたない中性子からなるため、全体としてプラスに帯電しています。原子核に存在する陽子の数とマイナスの電荷をもつ軌道電子の数が同じであるため、原子全体としては中性(プラスでもマイナスでもない)になります(図2)。

図2 原子核の構造

クーロン力

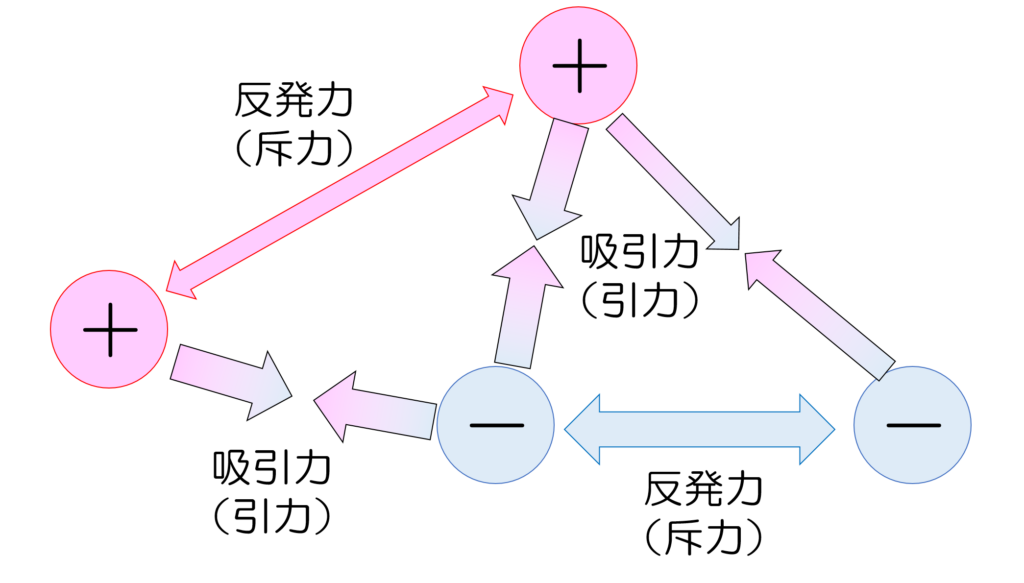

電気の原因は電荷Qであり、正の電荷+Qと負電荷-Qが存在しています。同じ符号の電荷同士(+Qと+Q、または-Qと-Q)では 反発力 が働き、異なる符号の電荷同士(+Qと-Q)では 吸引力 が働きます(図3)。

図3 クーロン力

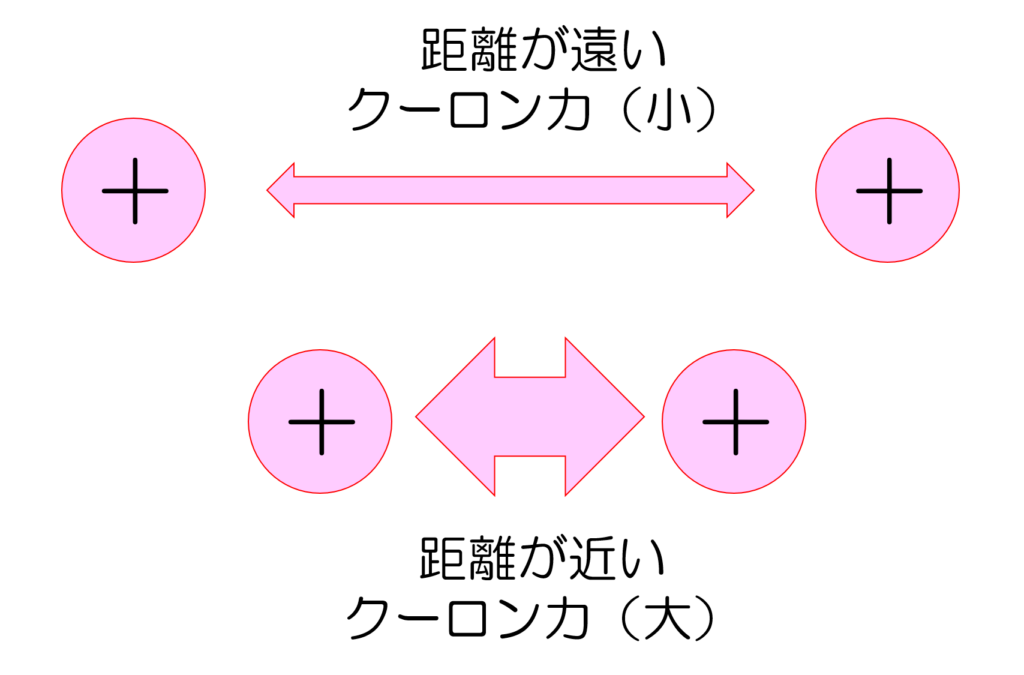

この力を 静電力 または クーロン力 と言い、その大きさは電荷間の距離に依存します(図4)。

図4 クーロン力の大きさ

このクーロン力が、発生する制動X線のエネルギーに関係します。

連続X線のエネルギーと連続スペクトル

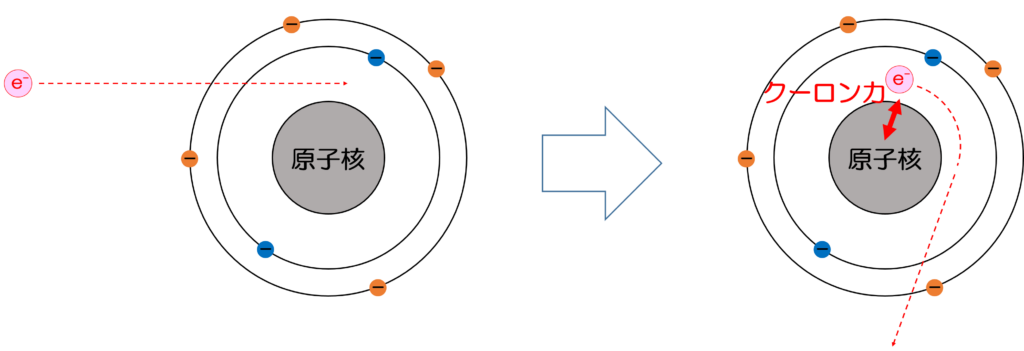

電子が原子核の付近を通ると、マイナスの電荷をもった電子はプラスの電荷をもった原子核とのクーロン力により、その進行方向を曲げられます(図5)。このとき、電子の失ったエネルギーはX線の形で原子の外に放出されます。これが連続X線です。

図5 クーロン力による電子の進行方向の影響

電子にかかるクーロン力の大きさにより、発生する制動X線のエネルギーが変化します。

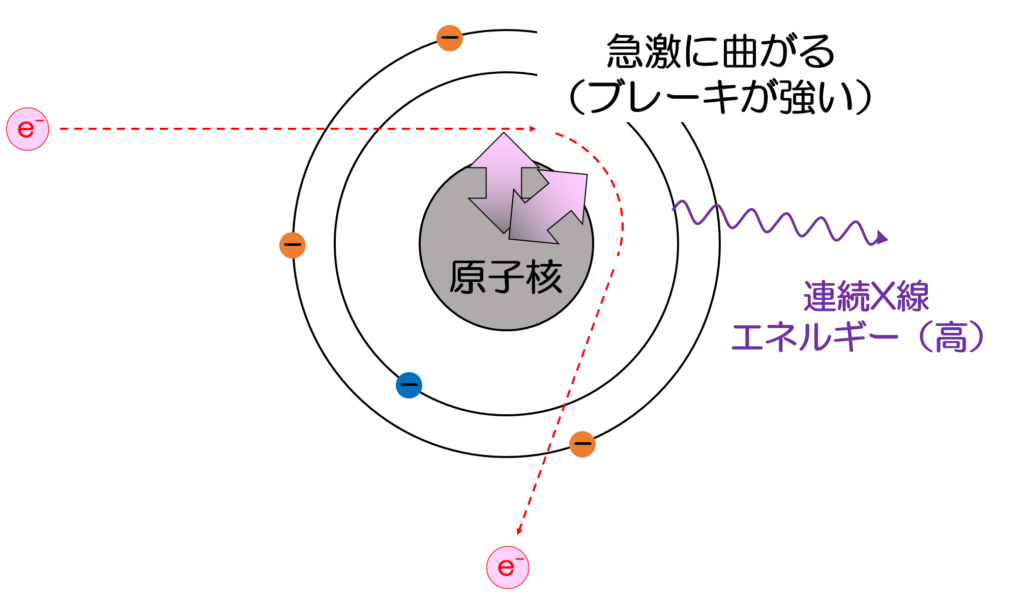

例えば、図6(上)のように、電子が原子核の近くを通るときはクーロン力の影響が大きくなるため、電子の進行方向は大きく曲げられることになります。このとき、電子はエネルギーをたくさん失うため、制動X線のエネルギーは高くなります。

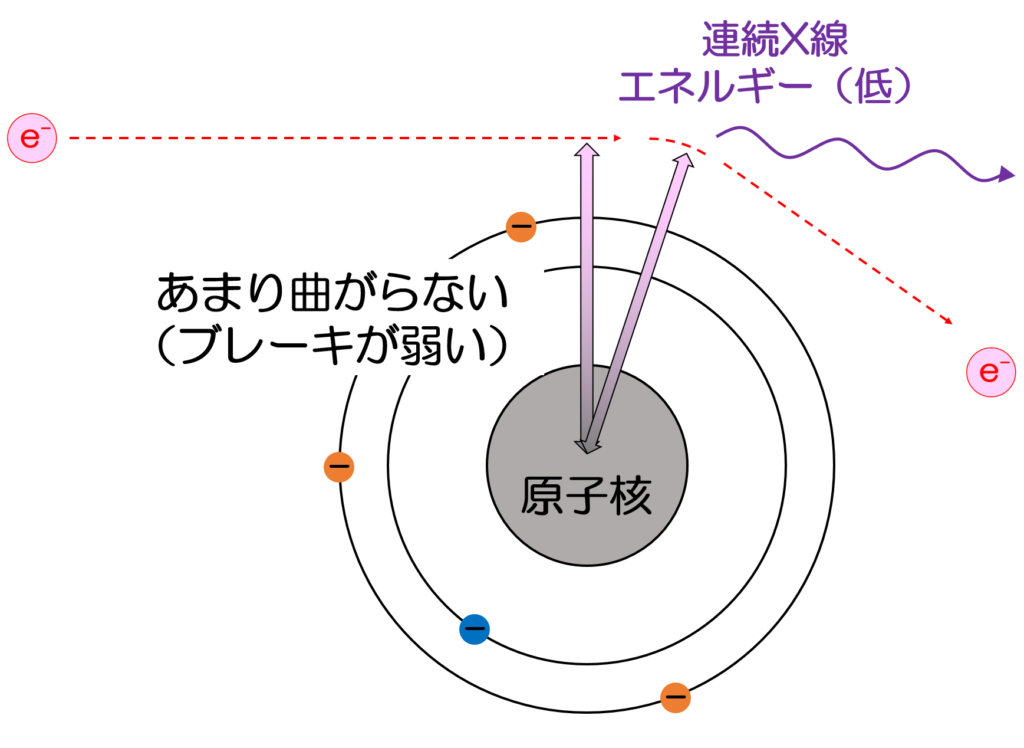

一方、図6(下)のように、電子が原子核から遠い場所を通るときはクーロン力の影響が小さくなるため、それほどエネルギーを失いません。そのため、制動X線のエネルギーは低くなります。

図6 電子の入射位置と制動X線のエネルギーの関係

上の図は電子が原子核を近くを通過、下の図は電子が原子核から遠い位置を通過したとき

これらの理由から、連続X線のエネルギーは観測されるたび異なる値になる、連続スペクトル を示すと言われています。

まとめ

- 連続X線の発生は、入射電子と原子核の間に働くクーロン力が影響します。

- クーロン力は、同符号の電荷間では反発力、異符号の電荷間では吸引力が働きます。

- 入射電子が原子に入射するとき、原子核との距離に依存してクーロン力の大きさが変化するため、観測される連続X線のエネルギーが異なり連続スペクトルを示します。

今回の記事で、連続X線の内容はほぼ終わりましたが、とりこぼしも少しあるため、別の記事で解説したいと思います。

また、クーロン力は医用工学という分野で必要となるので、こちらも別の記事で解説したいと思います。