スカラー量とベクトル量

物理量を大きく分けるとスカラー量とベクトル量に分かれます。スカラー量とは量の大きさのみを表すものであり、ベクトル量は量の大きさと向きを表します。

スカラー量の例:長さ、質量など

ベクトル量の例:速度、風速など

どちらも足し算と引き算が可能であるという特徴があります。

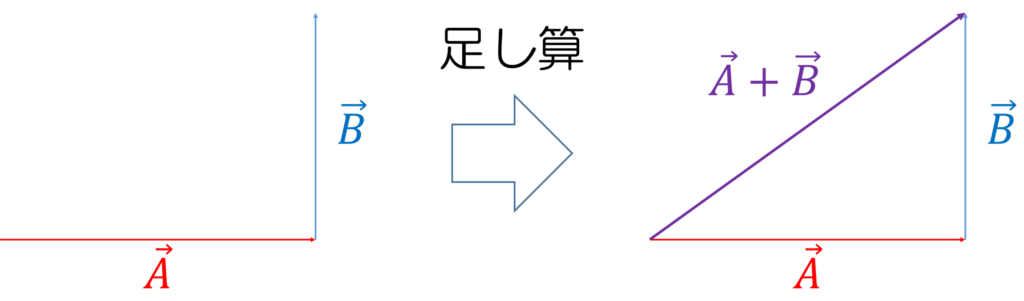

ベクトルの足し算と引き算

スカラー量もベクトル量も足し引きが可能ですが、ベクトル量の場合は向きが存在するため、少しだけ複雑になります。

ベクトル\(\vec{A}\) とベクトル\(\vec{B}\) の足し算は、図1のようにベクトル\(\vec{A}\) の終点とベクトル\(\vec{B}\) の始点をつなぎ、これらを結びます。

図1 ベクトルの足し算

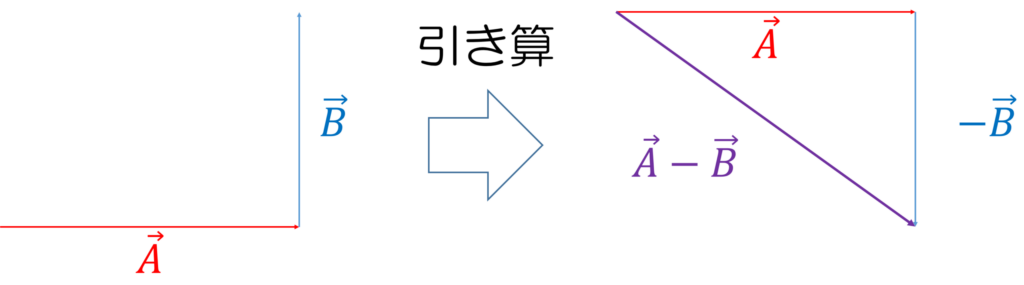

引き算の場合は、マイナスのベクトルを足すという考え方で計算を行います。今回の場合は、図1で上向きだったベクトル\(\vec{B}\) が、マイナスとなるため、向きが180度方向転換します(図2)。

図2 ベクトルの引き算

クーロンの法則

クーロンは1785年に、次のような法則を発見しました。

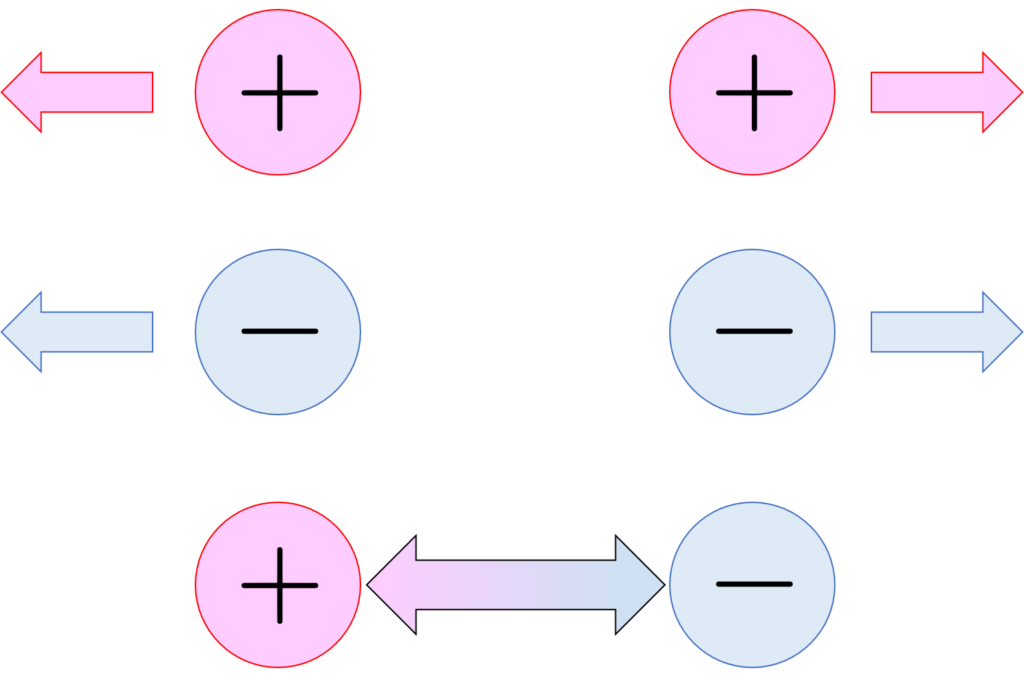

2つの電荷間に働く力の方向は、それらを結ぶ直線上にあり、電荷間の符号が同じ場合は反発力、符号が異なる場合は吸引力となります(図3)。このとき電荷間に働く力の大きさは、電荷の積に比例し、電荷間の距離の2乗に反比例します。

図3 クーロン力

これを定数kを使って式に表すと、以下のようになります。

$$

F\bigl[N\bigr]=k\Biggl[\frac{N×m^{2}}{C^{2}}\Biggr]×\frac{Q_1\bigl[C\bigr]×Q_2\bigl[C\bigr]}{r^{2}\bigl[m^{2}\bigr]}

$$

ここで、Fはクーロン力の大きさ、kはクーロン定数、Q1とQ2電荷量の大きさ、rは電荷間の距離を表しています。また、[ ]で囲われているのは、それぞれの要素の単位になります。

これをクーロンの法則といい、電荷間に働く力を クーロン力(静電力)といいます。

問題に「電荷間の距離は30cmである。」などと書かれていた場合は、距離の単位を

cmからmへ変換する必要があるので注意してください。

また、この式は力の大きさを表しているため、スカラー量です。クーロン力は大きさに向き(反発力であれば外向き、吸引力であれば内向き)が加わっているので、ベクトル量で考えなければなりません。

力の向きを考慮したベクトル量は、以下の式で表されます。

$$

\vec{F}\bigl[N\bigr]=k\Biggl[\frac{N×m^{2}}{C^{2}}\Biggr]×\frac{Q_1\bigl[C\bigr]×Q_2\bigl[C\bigr]}{r^{2}\bigl[m^{2}\bigr]}×\vec{e}_{12}

$$

\(\vec{e}_{12}\) は、大きさが1になる単位ベクトルと呼ばれるものです。

そのため、数値的な計算結果は同じになります。

力の向きを考慮したクーロン力はベクトル量のため、足し算や引き算が可能になります。

重ね合わせの原理

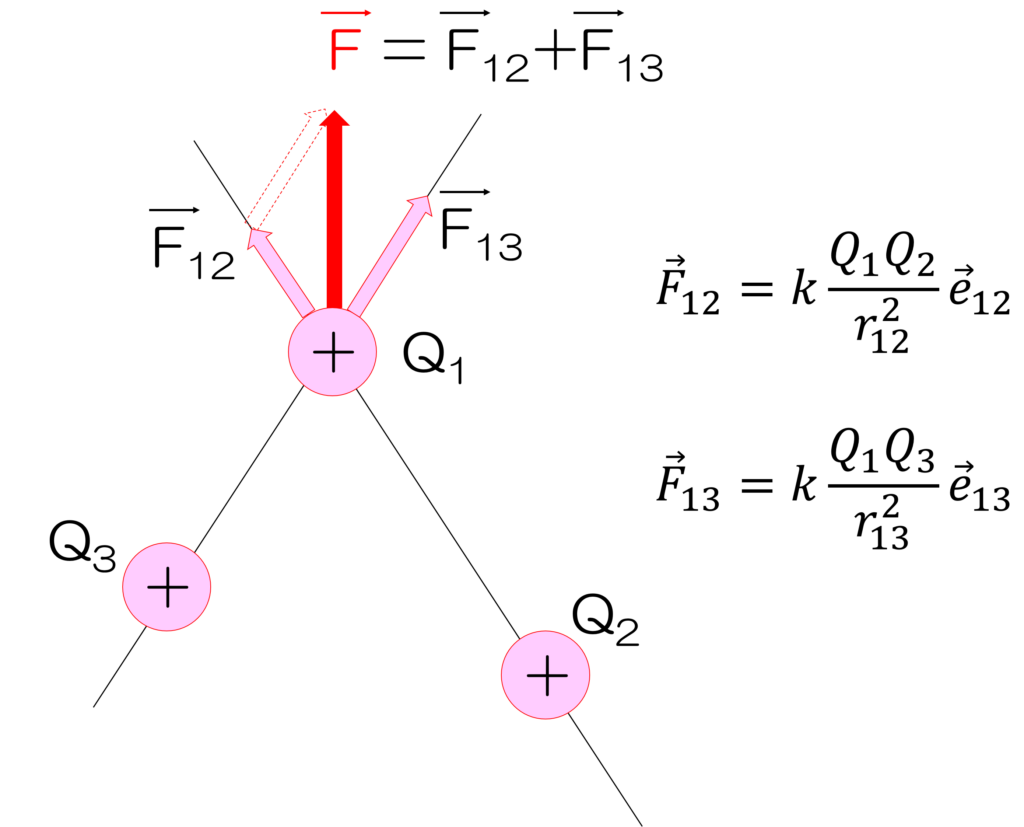

クーロン力はベクトル量であるため、足し算や引き算を行うことができます。これは、複数の電荷が存在しているとき、1つの電荷にかかるクーロン力を考えるときに便利です(図4)。これを式で表すと以下のようになります。

$$

\begin{align}

F&=k\frac{Q_1(Q_2+Q_3)}{r^{2}} \\\\

&=k\frac{Q_1Q_2+Q_1Q_3}{r^{2}} \\\\

&=k\frac{Q_1Q_2}{r^{2}}+k\frac{Q_1Q_3}{r^{2}} \\\\

&=F_{12}+F_{13}

\end{align}

$$

このように複数の電荷がある場合は、単純なクーロン力の足し合わせで計算することができます。

図4 クーロン力の重ね合わせ

これをもう少し、カッコよく書くと以下のようになります。

$$

F\bigl[N\bigr]=F_1\bigl[N\bigr]+F_2\bigl[N\bigr]+F_3\bigl[N\bigr]+・・・+F_N\bigl[N\bigr]=\sum_{i=1}^{N}F_i\bigl[N\bigr]

$$

ただし、診療放射線技師国家試験では、クーロン力の大きさを問う問題しか見たことがないので、(おそらく)重ね合わせの原理までは出題されないのかなと思います。

まとめ

- クーロン力は、電荷間の符号が同じ場合は反発力、符号が異なる場合は吸引力となります。

- クーロン力はベクトル量なので、足し算や引き算が可能です。

- その他、式が出てきたときには、その要素と単位を必ず確認して下さい。

値をそのまま代入した場合、計算が合わなくなる可能性が非常に高いです。